獣医学部・獣医学科の大学は何年制?(2025年版)

Column

2025年11月18日

犬や猫などの小動物をペットとして飼育する人も多く、動物を病気やケガから救いたいという希望を抱き、獣医師を志す人は少なくありません。しかし、獣医師になりたいと思ってもすぐに獣医師になれるわけではありません。

獣医師になるには大学に通って獣医師に必要な知識を学び、そのうえで国家試験を受験して獣医師免許を取得する必要があります。獣医師は専門的な知識を体系的に学ばなければならないことから、ほかの一般的な大学のように通学期間は4年間ではないことをご存じでしょうか。

今回は、獣医師になるためには何年大学に通う必要があるのか、獣医師関連の学部や学科が設置されている大学はどのくらいあるのかなど、獣医師を目指す方が知っておきたい情報をご紹介します。

獣医学部や獣医学科は6年間通学する必要がある

獣医師になるためには、獣医師国家試験に合格し、獣医師免許を取得する必要があります。そして、この国家試験を受験するためには、獣医学部や獣医学科などを有する大学で 6年間にわたり獣医学を学ぶ ことが必須条件です。つまり、獣医師を目指す場合、大学での6年間の修学が欠かせません。

もっとも、獣医学部や獣医学科が最初から6年制だったわけではありません。制度は以下のように変遷しています。

〜1977年

獣医学部や獣医学科で 4年間修学 すれば、獣医師国家試験の受験資格が得られていました。

1978年〜1983年

学部4年間を修了後、さらに 2年間の修士課程 を修了することで受験資格が与えられる方式に移行しました(いわゆる「4+2年制」)。

1984年〜現在

学校教育法の一部改正により、獣医学部・獣医学科の修業年数が 6年制 に統一され、現在まで続いています。

なお、2022年の大学設置基準改正により、法令上「6年以上在学」という文言は削除されましたが、2025年現在も全国の獣医学教育機関は6年間の課程を基本とし、182単位以上の修得など、各大学が定める条件を満たすことが求められています。

獣医学部や獣医学科に学士編入することはできる?

学士編入とは、4年制大学を卒業して学士号を取得した人が、編入学試験に合格することで大学の途中年次から入学できる制度です。

2025年度現在、学士編入を実施している大学はありません。

かつては国公立大学や他の私立大学でも少人数ながら学士編入制度が存在しましたが、現在では選択肢が大きく減少しています。そのため、他大学の獣医学部・獣医学科を目指す場合は、別の入学制度を利用する必要があります。

2025年現在、獣医学部・獣医学科がある大学は?

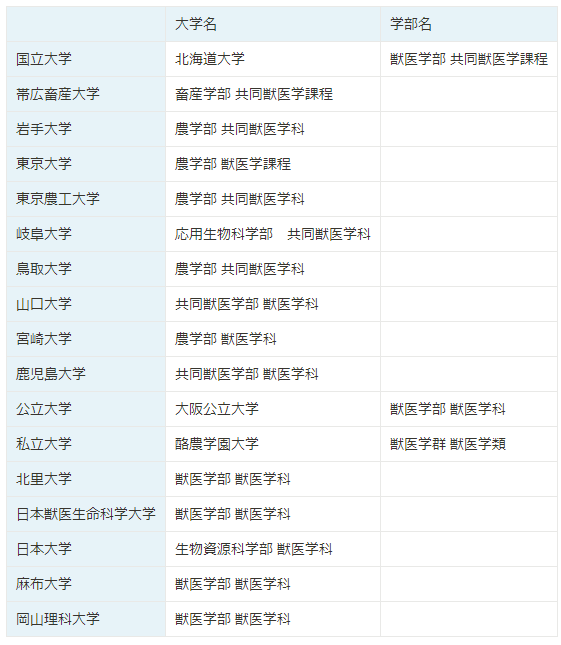

2025年現在、獣医学部や獣医学科を設置している大学は全国に17校あります。内訳は、国立大学が10校、公立大学が1校、私立大学が6校です。

国公立大学

国公立大学は私立大学に比べて学費を低く抑えられるというメリットがありますが、原則として大学入学共通テストの受験が必要です。共通テストは7科目以上の受験が基本であり、獣医学部志望であっても理系科目だけでなく文系科目も学習しなければなりません。

私立大学

私立大学の入試は、数学・理科・外国語を中心とした試験内容となっています。施設や設備が整っている大学が多く、充実した学習環境で学べる点が魅力です。一方で、6年間通う学費は高額となる傾向があります。

全国で17校しかない理由と入試の難易度

日本の大学は2025年現在で約790校ありますが、その中で獣医学部・獣医学科を持つ大学はわずか17校しかありません。このため志望者に対して受け入れ枠が少なく、入試倍率は高め、そして多くの大学で偏差値も高水準となっています。

獣医師を目指すには、大学で6年間学ぶ必要がある

犬や猫などのペットは、いまや家族の一員として見られる存在となっています。ペットが病気になった際には、人の医療と同様に高度な診断や治療が求められるようになってきました。

さらに、ここ数十年で人や物の国際的な移動が活発化したことで、家畜の感染症や**人と動物の共通感染症(人獣共通感染症)**への対応、輸入食品の安全性確保といった公衆衛生分野でのニーズも高まっています。これに伴い、獣医師が活躍できるフィールドは年々拡大しているのです。

こうした背景から、獣医師にはこれまで以上に幅広く専門的な知識と技術が求められています。そのため、医学部と同様に6年間の大学教育で、基礎から応用まで体系的に学ぶことが必須とされています。

獣医師の社会的需要の高まりを受け、2018年には岡山理科大学に52年ぶりとなる獣医学部が新設されました。今後も臨床、小動物医療、産業動物医療、公衆衛生、研究など多様な分野で獣医師の活躍が期待されており、そのニーズはさらに拡大していくと考えられます。

よくある質問

Q1. 獣医学部は何年間通う必要がありますか?

A. 原則6年間です。6年間で基礎から臨床まで学び、獣医師国家試験の受験資格を得ます。

Q2. 獣医学部はどこにありますか?

A. 2025年現在、全国に17校あり、国立10校、公立1校、私立6校です。

Q3. 獣医学部への学士編入は可能ですか?

A. 2025年度現在、実施している大学はありません。

Q4. 獣医学部の入試は難しいですか?

A. はい。全国で17校しかなく定員が限られているため、倍率・偏差値ともに高い傾向があります。

この記事の監修者

動物病院での小動物臨床を経験後、公務員獣医師として動物愛護行政などを担当し、アニコムへ入社。

愛玩動物看護師を目指す若手の教育や幅広い世代への啓発事業に携わる。